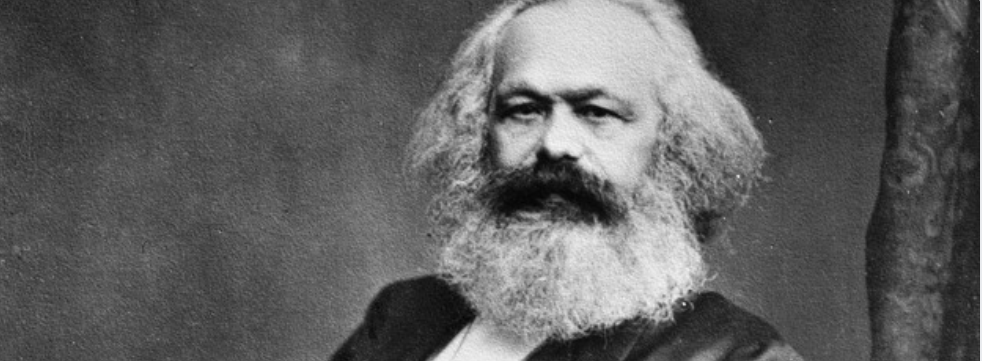

ইউরোপের দর্শনে এবং মার্ক্সের রচনায় ক্রিটিক শব্দটার উপস্থিতি পাবেন। বিশেষ করে কার্ল মার্ক্সের A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right এর ইংরেজি ভুমিকায় ভুল অনুবাদিত বহু ব্যবহৃত কৌটেশন।

“For Germany, the critique of religion has been essentially completed, and the critique of religion is the prerequisite of all critique.”

“ জর্মনিতে ধর্মের পর্যালোচনা মূলত সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং ধর্মের পর্যালোচনা সকল পর্যালোচনার পূর্বশর্ত”।

ইংরেজি সংস্করনে “ক্রিটিক” শব্দটার ভুল অনুবাদ করা হয়েছে “ক্রিটিসিজম” হিসেবে। ফলে অর্থই গেছে পাল্টে।

ক্রিটিক শব্দটির অর্থ পশ্চিমবঙ্গে কিছু বইয়ে করা হয়েছে “সমীক্ষণ” বলে। বাংলাদেশে এটাকে “পর্যালোচনা” বলেছেন ফরহাদ মজহার। কিন্তু যেহেতু মার্ক্সের আগেও ‘ক্রিকিট’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তাই কথাটার বিবর্তনের ইতিহাস জানাটা জরুরী। ‘ক্রিটিক’ শব্দটি এনলাইটেনমেন্ট যুগের প্রথম দিকে দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এলেও এর ইতিহাস আরও পুরনো। কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় মানবতাবাদী এবং সংস্কারপন্থীদের লেখায় শাস্ত্র এবং কালোত্তীর্ন রচনার সূক্ষ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে সেই সময় ক্রিটিক দুটি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। একদিকে যেমন ধর্মীয় সংস্কারবাদীরা ক্রিটিকের মাধ্যমে আদি ধর্মশাস্ত্রের মূল পাঠে ফিরে যাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন তেমনি সংস্কারবাদীরাও ক্রিটইককে ব্যবহার করেছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রচেষ্ঠায়। এভাবেই আমরা দেখি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে জীবনের সব ক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তগ্রহনের মুল অস্ত্র হিসেবে ক্রিটিক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর পরে যতই দিন যেতে লাগলো তত ক্রিটিকের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির আলোচনা প্রথমে অপ্রত্যক্ষ এবং পরে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। আলাপচারিতায় সভাসমিতি এবং ক্লাবে, কফিহাউস এবং পাবে গড়ে উঠতে থাকল এক নতুন প্রতিষ্ঠান, যার নাম ‘পাবলিক’ এবং যা থকে উদ্ভব হতে আরম্ভ করল এক নতুন ধরনের নৈতিক কর্তৃত্ত্বের। অসংখ্য বই, পুস্তিকা এবং প্রবন্ধের শিরোনামায় ‘ক্রিটিক’ কথাটি ব্যবহৃত হতে থাকলো। ১৭৮১ সালে কান্ট যে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করলেন যুক্তির সার্বভৌমত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য তার নাম দিলেন ‘Critique of pure reason’ (Kritik der reinen Vernunft ) । এই বইয়ের ভুমিকায় কান্ট বললেন যে, তিনি যে-যুগের মানুষ সেটা হল সত্যিকারের ক্রিটিকের যুগ, যে –ক্রিটিক ধর্ম কিংবা আইন প্রণয়ন কোনটিকেই আলোচনার বাইরে রাখতে রাজি নয়। ক্রিটিক এখন একটা ‘Public Force’ –এর রূপ নিয়েছে।

এই ক্রিটিক-এর মধ্যে ইউরোপ বিপরীতধর্মী চিন্তাধারার অবাধ প্রকাশ এবং সংঘাতে সত্য নিরূপনে সঠিক পদ্ধতির সন্ধান পায়। এছাড়াও ক্রিটিকের আরও দুটি অর্থ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অর্থ দুটি জার্মান ভাববাদের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম অর্থে, ক্রিটিক হল “আহরণের সম্ভাব্য শর্তগুলির নিরূপণ”, অর্থ্যাৎ কীভাবে জ্ঞান, বচন এবং ক্রিয়ার ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে। এটি কান্টের সূত্রে পাওয়া, যখন কান্ট কীভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞান আহরন সম্ভব এবং এই ধরনের জ্ঞানের সীমা কোথায় সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। কান্ট বলেছিলেন বিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত ধারনাগুলি আমাদের চেতনার মাধ্যমেই একটা সামগ্রিক রূপ পায়। কান্টের এই মূলগত চিন্তা আমাদের যুগে ভাষাতত্ত্বে ‘Generative rules’ , ‘Linguistic competence’ ইত্যাদি ধারনার মধ্যে নতুনভাবে বিধৃত হয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের দ্বিতীয় প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে এইসব চিন্তা বিশেষ প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়াও ক্রিটিকের আরও একটি অর্থ রয়েছে। সেই অর্থের মূলে যে ধারণা তার সার কথা হল সত্য অনেক ক্ষেত্রেই নিজে থেকেই প্রকটিত নয়। সব সমাজেই সত্যকে আবৃত করে থাকে অনেক অস্বচ্ছ পর্দা। এই সব অস্বচ্ছতার বাধা মানুষের তৈরী, সমাজের তৈরী। এইসব বাধার উপলব্ধি, ব্যাখ্যা এবং অপসারণ না হলে সত্যকে কখনও সঠিকভাবে নির্ধারন করা যায়না। হেগেল বলেছেন এইসব ‘Coercive illusion’ থেকে উত্তরন সত্য উপলব্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত।

‘ক্রিটিক’ প্রসঙ্গে এই যে দুটি অর্থের উল্লেখ করলাম এর প্রথমটির লক্ষ্য হল পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হল বিশ্লেষণ। মার্ক্স দ্বিতীয় অর্থেই ক্রিটিক শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন এটা নিশ্চিত, কারণ ক্রিটিক শব্দটির প্রথম অর্থে ব্যবহার করেছিলো প্রাচীন ইউরোপ, মার্ক্সের সময়ে ইউরোপে ক্রিটিক শব্দটা দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ “পর্যালোচনা” অর্থেই ব্যবহৃত হতো।

মার্ক্সের ভুল পাঠ বড় বিপদের জন্ম দিতে পারে। তাই ভুল পাঠ থেকে বিরত থাকা উচিত।